Kunstvolle Handarbeitskünste mit Wolle, Papier,Stoff und Holz

Kumihimo – Flechtkunst aus Japan.Uta Kasper beherrscht diese Tätigkeit routiniert

Anke Backhaus bei der Arbeit mit dem Strickbrett

Melanie Krüger und Elisabeth Feldes in der Aufbauphase der Ausstellung

Die Ausstellung ist komplett

Kraniche in Origamitechnik

Gisela Holighaus erklärt ihre Arbeiten

upcyceln aus Tetrapacks

Claudia Kaiser zeigt eine künstlerische Bauernmalerei.Diese verzierte Spanschactel war seinerzeit als Verlobungsgeschenk gedacht.

Am 21.4. werden Uta Kasper und Anke Backhaus vorführen wie Stricken mit dem Stricknupsi funktioniert und am 28.4. zeigt Uschi Schneider, wie eine Stoffpuppe entsteht.

Brunnen vor dem Eibelshäuser Rathaus ist wieder österlich geschmückt

Seit 25 Jahren schmücken Mitglieder des Regionalmuseums Eschenburg den Brunnen vor dem Rathaus in Eibelshausen. Über 1000 bemalte Eier umranken in Bögen die Brunneneinfassung und verzierte Girlanden schließen den Brunnenkopf mit einer großen Krone. Viele Passanten bleiben immer wieder stehen und bewundern die Aktion des Regionalmuseums Eschenburg. Eine kleine Fotoserie von den Aufbauarbeiten .

v.l.oben:Elli Feldes, Melanie Krüger, Resi Müller,Irene Krüger und Karin Prosch

….. und ein Hinweis auf die kommenden Ausstellung ab 14.4.2024

Sonderausstellung „Schwehn und Klingelhöfer in Eibelshausen. Häuser,Menschen, Verwandtschaften“4.2. – 3.3.2024

Ein kleiner Rundgang durch die sehenswerte Ausstellung,die ein besonderes Merkmal dieses Ortes in den Vordergrund stellt. Über 100 Familieporträts,Einzelfotos und viele Hochzeitsfotos neben den textlichen Dokumentationen haben schon beim ersten Ausstellungssonntag sehr viel Besucher in das Eiblshäuser Heimatmuseum gelockt.

Wolfgang Hofheinz hat immer alle Informationen bereit

Verwandtschaft wird groß geschrieben: sechs Klingelhöfers besuchten die Ausstellung

Links von den Stellwänden liegen Stockbücher zur Einsicht bereit

Panoramafoto von Eibelshausen

Eine gute Idee: Unter den Gruppenfotos sind die jeweiligen Namen verzeichnet.

Die Ausstellung ist bis zum 3.3. 2024 jeweils sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet

Ab 4. Februar 2024 dreht sich im Heimatmuseum alles um zwei Familiennamen.Der langjährige Ortschronist Wolfgang Hofheinz entdeckte bei seinen Forschungsarbeiten, dass seine Urgroßmutter eine geborene Klingelhöfer ist. Das weckte den Ehrgeiz,in der Familienhistorie der weitverbreiteteten Klingelhöfers als auch der Schwehns Einblicke zu gewinnen……..

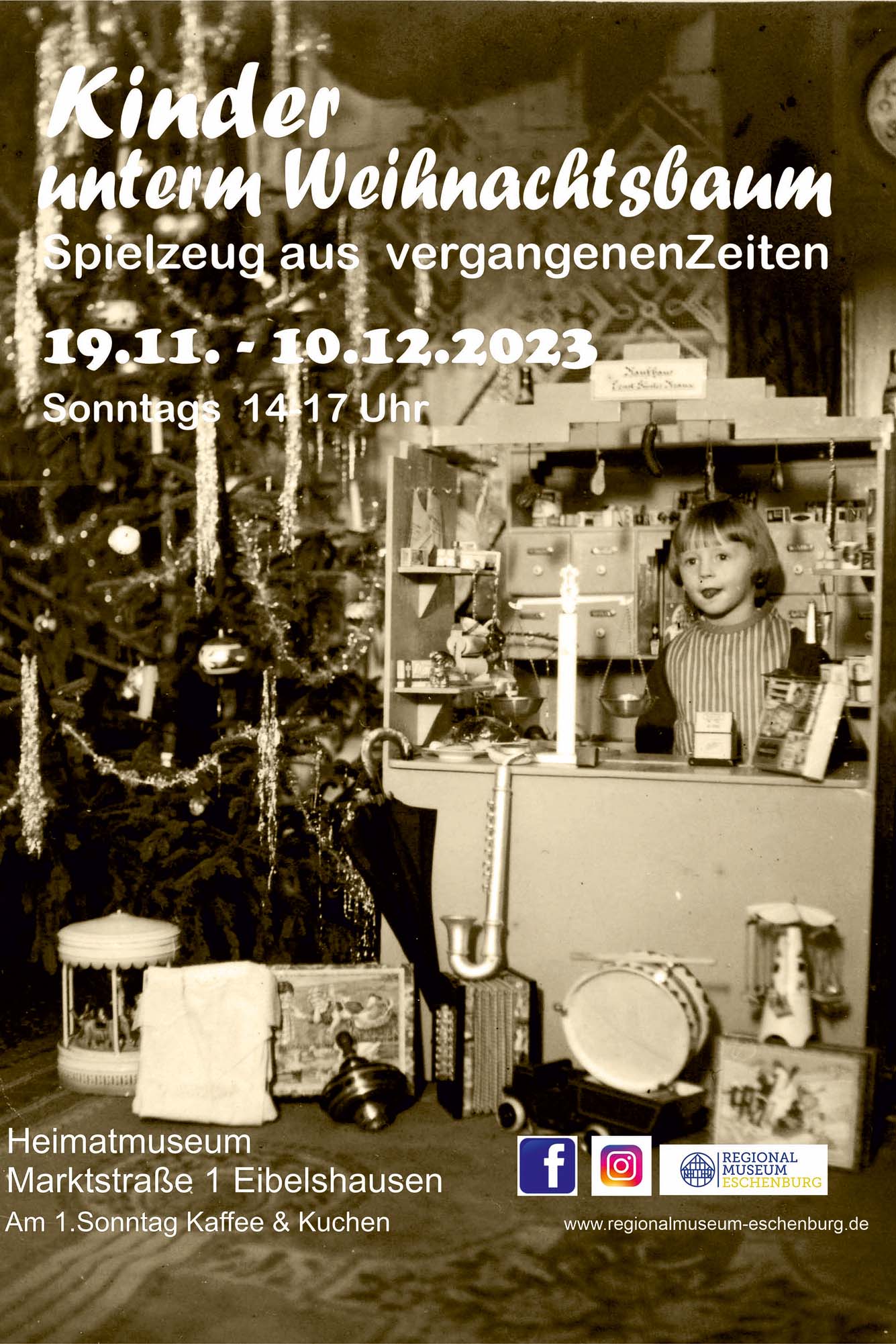

Ein fotografischer Bummel durch die Ausstellung „Kinder unterm Weihnachtsbaum – Spielzeug aus vergangenen Zeiten“ (19.11. – 10.12.2023 sonntags 14 – 17 Uhr)

Zwischen dem 19.11. und 10.12. werden sich bestimmt viele Besucher und Besucherinnen an ihre Kindheit zurückgesetzt fühlen.Wehmütige Erinnerungen an die Kindheit sind sind häufig mit den ersten Spielzeugen verbunden.Puppen,Teddybären, Modelleisenbahn oder Kaufmannsläden wurden vielerorts gehütet, denn sie vermittelten die enge Gefühls- und Erlebniswelt an die Kindheit……..

Lassen Sie sich überraschen. Die Ausstellung ist auch am Weihnachtsmarkt, 2.12.2023 von 11. -17 Uhr geöffnet.